El mecanismo

de la memoria tiene su propios resortes, y por lo que a mí respecta no hay un

solo 30 de septiembre, desde hace ya muchos años, que de manera automática no

recuerde que en tal día de un cada vez más lejano 1955 James Dean se mató en

una carretera de California a bordo de su flamante Porsche 550 Spyder. Uno de

los recortes de prensa más antiguos que conservo es un reportaje publicado en

el semanal de El País cuando se cumplían treinta años justos de aquel

accidente, con el título “El mito de una muerte”. Este año serán otros treinta

años más los que hayan pasado, y van sesenta: aquella rutilante promesa del

cine hubiera cumplido los cincuenta y cuatro en el 85, que no estaba mal, y

sería todo un anciano de ochenta y cuatro este 2015. Claro que ambas edades son

absolutamente inverosímiles en su caso, pues el destino le tenía reservada una

eterna parada en sus veinticuatro años.

A mis dieciocho

y diecinueve yo era, o pretendía ser, un poquito James Dean, y una parte de la

culpa la tienen aquel largo artículo y las muchas fotografías y semblanzas que

se publicaron por entonces en otros medios. Entre otras cosas, gracias a él aprendí

a aceptar mi miopía; tuve, incluso, una montura de gafas muy parecida a la de

Dean. También hizo que me reafirmara en el hábito de fumar tabaco negro,

Ducados, porque sus cigarrillos tenían el filtro de color blanco, como el de

los que se le veía fumar en las fotos, y que adquiera ciertos gestos desmañados

al andar y al apoyarme en las cosas. Su influencia, en cualquier caso, fue

infinitamente más extensa que la que pudo calar en aquel chaval alto y tímido

que vivía en Almería a mediados de los ochenta, y el James Dean style, estético e interpretativo, se ha

prolongado hasta el presente, cuando lo siguen imitando hasta los más recientes

ídolos juveniles, aunque bien es cierto que ya como una mera pose con fines

publicitarios.

Curiosamente,

el vigente atractivo del modelo de actitud que encarnó James Dean se debe a que

todo en él era rabiosamente auténtico, a la par que moderno, moderno no sólo

para su tiempo, sino incluso para el nuestro. Por regla general, resultan

ridículas las biografías de estrellas del deporte, la música o el cine que no

han cumplido aún los veinticinco. No es el caso de las innumerables que se han escrito

sobre James Byron –por Lord Byron- Dean, y todas ellas se justifican, precisamente,

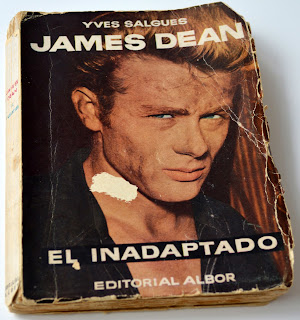

a causa de su legendaria muerte. Tengo una de las primeras que se escribieron,

encontrada al azar en un mercadillo callejero, James Dean. El inadaptado,

de Yves Salgues, editorial Albor, Barcelona, 1957, significativamente traducida

al español tan solo unos meses después de su aparición en Francia (su título

original era James Dean, ou le mal de vivre). Es oportuno recordar que

los franceses de la Nouvelle vague, con Truffaut a la cabeza, fueron de los

primeros en sentirse fascinados por aquella nueva estrella de Hollywood desde

su aparición en Al Este del Edén, la única de sus tres películas, por

cierto, que se estrenó en vida del actor (rodó tres películas en apenas año y

medio; Rebelde sin causa se estrenó un

mes después de su muerte y Gigante un

año más tarde).

La lectura

hoy de esta temprana biografía novelada a cargo de Yves Salgues resulta muy

reveladora, pues evidencia que los detalles de su corta vida y los rasgos de

carácter que conocemos estaban ya perfectamente registrados antes de que se

cumpliera el segundo aniversario de su muerte: la pérdida prematura de su

madre, con esa escena macabra en que el niño le corta un mechón de cabellos a

su cadáver, su llegada con ocho años a la granja de sus tíos, que habrían de

cuidar de él, lo meteórico de su ascenso, desde un pueblecito de Indiana al

Nueva York del Actor’s Studio, con su bohemia y su periodo de privaciones, de

Broadway a Hollywood, de Gide a Steinbeck, y de una película de Elia Kazan a

una de Nicholas Ray; su matrimonio imposible con Pier Angeli, malogrado por una

mamma demasiado italiana; el Jimmy

Dean solitario, huraño, rudo, con pésimos modales y cambiantes estados de

ánimo, desaliñado siempre, impredecible, salvaje, vulnerable, irritante para

unos, magnético para otros; su afición a la música afrocubana, a la escultura,

a la fotografía, a las corridas de toros, su pasión por el bramido de los

motores y la velocidad, sobre dos ruedas o sobre cuatro, el “Litlle bastard” que

pintó sobre el aluminio de su nuevo Porsche y el Vive deprisa, muere joven y harás un bonito cadáver que se le quedó

grabado de Llamad a cualquier puerta,

dirigida por su amigo Nick Ray, el único de sus tres directores con el tuvo una

buena relación, y con quien planeó una futura alianza artística; los pormenores

del accidente, el nombre de su mecánico, que lo acompañaba, y el del tipo que

conducía el otro coche, el lugar del choque, la despiadada explotación de un

muerto llevada a cabo a partir de aquel 30 septiembre, el nombre del que compró

los restos del Porsche para tratar de aprovechar el motor y que no encontró

decente sacar beneficio a pesar de la multitud de admiradores que desfilaba

ante el jardín de su casa, donde lo había depositado; la historia de los agentes

de publicidad que se lo recompraron y no tuvieron tantos escrúpulos y lo

expusieron cobrando la entrada: por 35 centavos uno no solo podía ver el coche

destrozado, sino incluso sentarse al volante durante treinta segundos; los

rumores que decían que había sobrevivido al accidente y estaba escondido, la

mascarilla que colocaron en la Universidad de Princeton, los espiritistas que

aseguraban que oían su voz, el robo de la ropa que había vestido en el rodaje

de Gigante, las actividades de sus

clubs de fans, que en 1957 sumaban ya 84 en todo el país y reunían nada menos

que a 3.800.000 afiliados… Todo eso, y más, hasta enero de 1957, que es cuando

Salgues pone punto final a su libro.

No es mi

actor favorito, pero me reconozco rendido a sus tres interpretaciones y soy de

los que juegan (uno de tantos) a imaginar cómo habría sido su carrera, qué

películas habría interpretado y cuáles habría dirigido (era su aspiración),

cómo habría sido la competencia con los consagrados Brando o Monty Clift, a

quienes inicialmente había tomado de modelo, o la que se habría podido

establecer con Paul Newman, seis años mayor que él y que también trataba de

abrirse un camino en el cine, a quien le ganó el papel de Cal Trask en Al Este del Edén y que, a su vez, se

quedó con los protagonistas de Marcado

por el odio y El zurzo, que James

Dean no pudo ya rodar, o con Steve McQueen, otro rebelde cool, herederos ambos de la pasión por las carreras de coches que

le llevó a James Byron Dean hasta aquel cruce de la 466 (hoy 46) con la 41, en

Cholame, California, a 128 millas de Salinas, hacia donde se dirigía, y a unos

cientos de metros de donde hoy está ubicado un modesto monumento que le

recuerda y un restaurante de carretera llamado Jack Ranch Café. Podemos

imaginar que estamos allí, que hemos llegado en nuestro propio coche, que

paramos en el arcén y bajamos y estiramos los músculos y sentimos el aire en la

cara y miramos a nuestro alrededor…

30 de septiembre de 1955